「マーケティングってそもそも何?」と未経験の方は勿論、マーケティング業務に携わっている方もふと疑問に思う時があるのではないでしょうか。人々の嗜好の多様化や行動様態の変化、特にテクノロジーの進化により、マーケティング業界では実に様々な手法が主に米国を中心に産声をあげています。今回はそもそもマーケティングとは何かをクイックに理解したい人のために2つの視点と典型事例をシェアいたします。

なぜ今、マーケティングの「定義」を理解する必要があるのか?

さて、具体的な定義に触れる前に、なぜ今あえて「定義」を理解することが重要なのでしょうか。その理由は、マーケティング活動が、単なる思いつきや感覚で行うものではなく、明確な羅針盤、つまり「定義」という共通理解に基づいて行われるべき活動だからです。

定義が曖昧なままでは、組織内で目指す方向がバラバラになり、施策は一貫性を失います。例えば、営業部門は「とにかく売ること」を、開発部門は「高機能な製品を作ること」をマーケティングだと捉えていたら、どうなるでしょうか。おそらく、顧客の本当のニーズからはかけ離れた、独りよがりな製品やサービスが生まれてしまうに違いありません。そうした不幸な結末を避けるためにも、全ての活動の起点となる「定義」を正しく理解することが、極めて重要になるのです。

日々進化を遂げ多岐に渡るマーケティング手法

最近ではSTP分析や4P等の従来型のマーケティングから、インターネットの普及によりデジタルマーケティング、検索エンジンをハックするSEM(サーチエンジンマーケティング)、SNSマーケティング、コンテンツを配信しインサイドセールス部隊を設置して、顧客を育てるという視点から効率的に営業に成約確度の高い見込み客(リード)を育て上で繋げるインバウンドマーケティング、その文脈でのコンテンツマーケティング、あるいは訪日のインバウンドマーケティングもあります。

直近ではアカウントベースドマーケティング、またマーケティング一連のプロセスを自動化するマーケティングオートメーション、他にもO2Oが最近では更に進化してOMO等、実に多岐にわたります。そしてこれらは一つだけ選択するという類のモノではなく、基本的には必然と複数が連動、組み合わさり、各社が自社の方針によりマーケティングを展開しているといえます。

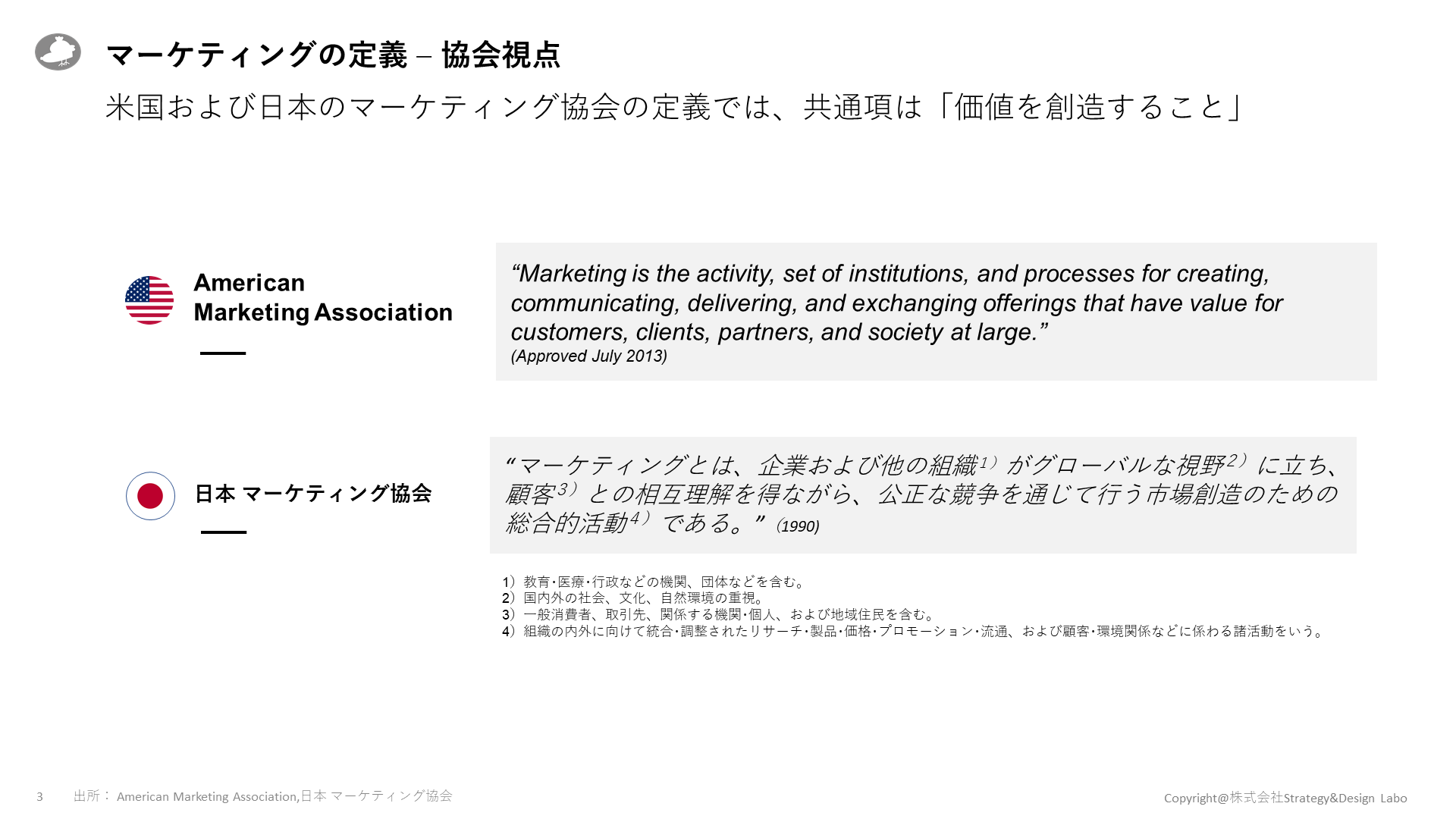

日米協会のマーケティング定義を確認しましょう

そんな多種多様なマーケティング手法ですが、本質的にいずれのアプローチにおいても根源的には同じことがいえます。先ずはマーケティングの定義を確認してみましょう。下図のスライドは、本家アメリカのマーケティング協会と日本のマーケティング協会の定義をまとめたものです。各協会が小難しく定義していますが、ざっくりポイントを押さえるならば、日米いずれにおいても「価値を創造すること」は共通でありここはポイントなんだなと分かると思います。

マーケティングの本家/権威の定義を確認する

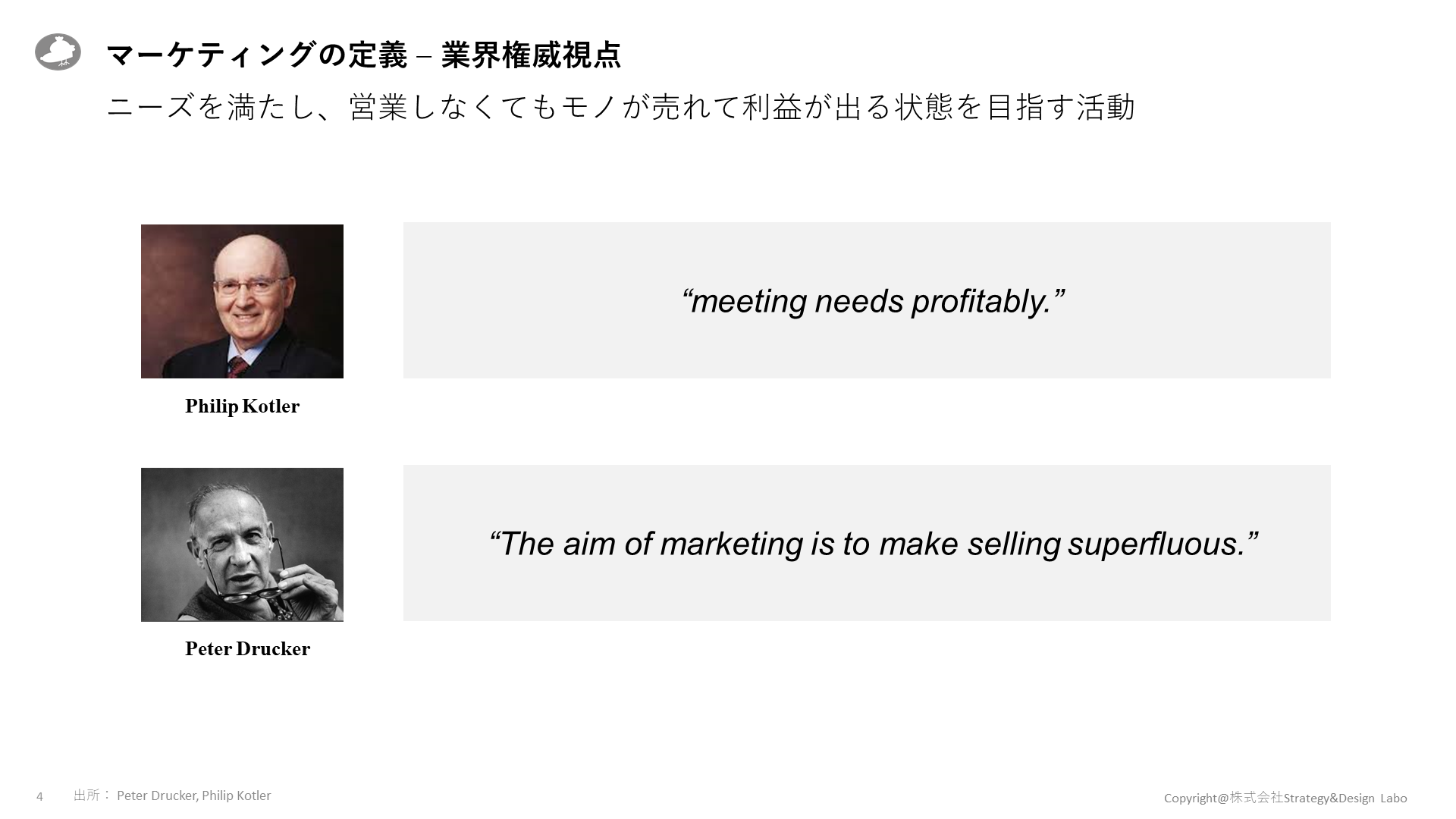

但し、価値を創造するといっても抽象的で分かりづらいですよね。ビジネスでモノが売れる以上は顧客にとって何かしらの便益があり、それはつまり価値があるからです。そこで、ビジネス及びマーケティングの権威である大御所がどのように捉えているかを把握すると一段と分かり易くなります。

では権威とは誰を指しているのか?ここではさ経営の神様と呼ばれたピーター・ドラッカーとマーケティングの権威フィリップ・コトラーをご紹介します。スライドに二人のマーケティングに対する様々な表現の中で、コアはここだろうというものをピックしました。

フィリップ・コトラー

ここから分かる通り、先ずマーケティングの権威フィリップ コトラーは “meeting needs profitably”と表現しています。ちなみにこのprofitably ですが、安直に考えると利益を出すと捉えてしまいますが、英英辞典では以下の通りです。

in a way that yields profit or financial gain.

in a beneficial or useful manner.

経済的に利益を生むという表現もあれば、ベネフィットの視点も含まれています。いずれにしても、基本中の基本、「ニーズを満たして、相手に便益を与え、利益を出す」という原理原則といえるでしょう。このように書くと当たり前と思うかもしれません。

しかしながら、経済成長の黎明期は基本的にモノが不足していますから、物を作れば売れるという状態があり、そこに顧客についてしっかりと分析するといった視点がまだまだ乏しかった時期がどの国にもあります。そこで顧客視点に立って彼らの求めているニーズが何なのか?を学術的に研究し、体系的方法論として解き明かしたのがフィリップコトラーです。マーケティングの本質の定義としてそのようにシンプルに理解しておくとわかりやすいでしょう。

ピーター・ドラッカー

続いて経営の神様ピーター・ドラッカーです。このドラッカーの表現はとても分かり易いと思います。

superfluousという表現を用いていますが、こちら単語は英英辞典では以下の通りです。

unnecessary, especially through being more than enough

不要にするということ、つまり、ドラッカーいわく、マーケティングの目的は(ここでは目的)、営業を不要にすることだよと述べています。営業も定義が広いので、例えば一軒一軒訪問して、屋根にソーラーパネルつけませんかという飛び込み営業や保険の営業、新聞試しませんかとピンポンしてくる新聞の営業担当をイメージすると分かり易いと思います。彼らはモノを売るために商品をPRして契約を取るために日々活動しています。ドラッカーはそいう活動自体が不要になる、それがマーケティングをする目的だと表現しています。

マーケティングのざっくり理解 – 結論

さて、ここまでマーケティングの定義とその重要性について、様々な角度から見てきましたが、いかがでしたでしょうか。コトラーやドラッカーの言葉、そして数々の事例が示すように、マーケティングとは、小手先のテクニックではなく、ビジネスの根幹をなす思想そのものです。結論として以下内容に言い換えることができるのではないでしょうか。

「ニーズを満たし、営業しなくてもモノが売れて、利益が出る状態」を目的とした価値創造のための一連の活動

厳密には色々な含蓄があると思いますし、異なる解釈もあると思います。とはいえ、上記のように捉えておけば「マーケティングとは何か?」という疑問に対してシンプルな理解に繋がると思います。様々なマーケティング手法がある中でいずれにおいても「そもそもマーケティングとはこうである」という自分の中で腹落ちしたマーケティングの本質の解釈を忘れず、日々マーケティング業務に取り組みましょう。

「顧客は何に困っているのか?」「我々はその課題に対して、どのような価値を提供できるのか?」

この問いを常に自らに投げかけ、顧客の視点から「売れる仕組み」を考え続けること。それこそが、変化の激しい時代を生き抜くための、揺るぎないマーケティング思考の第一歩となるはずです。今回インプットした定義を、ぜひ明日からのあなたのビジネス活動の羅針盤として、ご活用いただければ幸いです。

今回のマーケティング書籍のオススメ

最後にコトラーやドラッカーに興味を持った方にお勧めの書籍をご紹介します。彼らの書籍は豊富にありますがその中でも個人的にお勧めの本を1冊だけ上げるとすればという仮定でピックしました。

マーケティング・マネジメント(コトラー)

マーケティングの権威が現代をどのように捉えているのかを理解する上で一読しておくとよいでしょう。

イノベーションと企業家精神(ドラッカー)

マーケティング特化ではありませんが、実質マーケティング要素も大いに含まれた個人的に名著の中の名著です。

本書は原理原則、未来永劫のエッセンスといえます。一読を強くお勧めします。

ティアのマーケティング支援について

ティアでは、これまで数多くの企業様に対して、今回ご紹介したようなマーケティングの本質に基づいた戦略立案から実行までを一気通貫でご支援してまいりました。市場調査を通じて顧客のニーズを深く掘り下げ、貴社の強みを活かした「売れる仕組み」の構築をサポートいたします。「自社のマーケティング活動を見直したい」「何から手をつければ良いかわからない」といったお悩みがございましたら、ぜひ一度、お気軽にご相談ください。