海外展開を目指す多くの企業が、その第一歩として海外向けウェブサイトや多言語サイトの制作をします。しかし、その実態は、残念ながら期待した成果に繋がらず、時間とコストだけを浪費してしまうケースが後を絶ちません。なぜ、これほど多くのプロジェクトが失敗に終わるのでしょうか。

その根源をたどると、一つのシンプルな事実に突き当たります。それは、ウェブサイトを「目的」と勘違いし、その背景にあるべき「戦略」が完全に抜け落ちている、という問題です。今回は、海外向けウェブサイト制作において多くの企業が陥りがちな罠と、それらを回避し、真に成果を生むための本質的な注意点について、事例紹介も交えて我々の知見を交えながら専門家の視点で徹底的に解説します。

ウェブサイトは「ドリル」か、それとも「穴」か?

マーケティングの世界で語り継がれる有名な言葉に、「顧客が欲しいのはドリルではなく、穴である」というものがあります。 これは、顧客の真のニーズは製品そのものではなく、製品によってもたらされる「価値」や「課題解決」にあることを的確に表現しています。これを海外向けウェブサイト制作に当てはめて考えてみましょう。

多くの失敗するプロジェクトでは、海外向けのウェブサイト、つまり「ドリル」を作ること自体が目的化してしまっています。「格好良いデザインのサイトが欲しい」「競合が多言語対応しているから、自社もやらなくては」といった動機は、まさにドリルそのものにしか目を向けていない状態です。その結果、誰の、どの課題を解決するための「穴」なのかが曖昧なまま、自己満足的な海外向けのウェブサイトが完成し、誰からも見向きもされない、という悲劇が生まれるのです。

真に成功する海外向けウェブサイトとは、明確な事業戦略のもとで、「現地の顧客にどのような価値を提供し、どのような行動を促すのか」という目的、すなわち「穴」が明確に定義されたものでなければなりません。 この大前提を抜きに海外ビジネスのスケールは困難と言えます。

海外向けサイト制作で絶対に避けるべき7つの罠

戦略不在が最大の問題であると理解した上で、具体的にどのような罠が潜んでいるのかを見ていきましょう。これらは個別の問題に見えて、そのすべてが戦略の欠如という共通項が挙げられます。

1.目的と戦略の不在 – 「とりあえず作る」の危険性

最も深刻かつ根本的なケースが、海外向けウェブサイトを「企業の海外向けパンフレットのデジタル版」程度にしか捉えていないケースです。海外向けウェブサイトは24時間365日働く海外営業担当であり、マーケティング活動の中核を担うべきプラットフォームであることを認識できていないために起こります。

- 見落としがちな視点

「このウェブサイトを通じて、3年後にどの市場で、どの程度の売上を達成したいのか?」「そのためには、どのような顧客から、どのようなアクション(問い合わせ、資料請求、購入など)を獲得する必要があるのか?」といったKGI/KPIが設定されていない。 - 対策例

制作に着手する前に、必ず事業全体の戦略と海外向けウェブサイトの役割をシンクさせる必要があります。オーソドックスに3C分析(顧客・競合・自社)や5フォース等の事業環境分析を行い、海外市場における自社の立ち位置を明確にした上で、海外向けウェブサイトが達成すべき具体的な目標を数値で定義することからまず始めましょう。

2.ターゲット顧客の解像度の低さ – 「誰に」届けるのか?

戦略が曖昧であることの必然的な帰結として、ターゲット顧客像の解像度が著しく低くなります。「アメリカの企業全般」「アジアの消費者」といった漠然とした括りでは、訴求力のあるメッセージには至りません。

- 見落としがちな視点

現地の顧客がどのような文化背景を持ち、どのような情報収集行動を取り、何を購買決定要因(KBF)としているのか、という顧客理解が圧倒的に不足している。 その結果、日本国内の価値観や成功体験をそのまま持ち込んだ、的外れなコンテンツを展開してしまいます。 - 対策例

STP分析を用いて市場を細分化し、最も勝機のあるターゲットセグメントを特定しましょう。そして、具体的な一人の人物像としてペルソナを設定し、彼らが日常的に抱える課題(ペインポイント)や理想の状態を深く掘り下げることが重要です。現地のユーザーにヒアリングを行うなど、一次情報 に触れる努力を惜しんではなりません。

3.「翻訳」と「カルチャライズ」の混同 – 言葉は通じても、心は通じない

多言語サイト制作において、最も陥りやすい罠の一つが「日本語サイトをただ翻訳すればよい」という安易な考えです。高品質な翻訳は当然の前提ですが、それだけでは不十分であり、むしろ危険でさえあります。

- 見落としがちな視点

直訳された言葉は、意図が伝わらないばかりか、時には現地の文化や習慣において非常識、あるいは侮辱的と受け取られるリスクをはらんでいます。色使い、画像の人物、アイコンの意味合いなど、言語以外の非言語的コミュニケーション要素への配慮も必要です。 - 対策例

目指すべきは「翻訳(Translation)」ではなく、「文化的な最適化(Culturalization)」です。ターゲット市場の文化、宗教、価値観、色彩感覚、ユーモアのセンスなどを理解した上で、メッセージ、デザイン、コピーライティングのすべてを現地の文脈に合わせて再構築する必要があります。これは、ネイティブスピーカーであるというだけでは不十分で、現地のマーケティング感覚を理解している専門家の知見が不可欠と言えるでしょう。

4. グローバルSEOの軽視 – 作っただけでは誰にも見つけてもらえない

丹精込めてウェブサイトを構築しても、現地の検索エンジンで上位表示されなければ、その存在は無いのと同じです。日本のSEO対策の知識が、そのまま海外で通用するとは限りません。

- 見落としがちな視点

ドメインやサーバーの選定ミス、ターゲット国で主流の検索エンジンの無視(例:中国におけるBaidu)、現地ユーザーが実際に使用する検索キーワードの調査不足などが散見されます。 - 対策例

技術的なSEOとコンテンツマーケティングの両輪で対策を進める必要があります。キーワード調査ツールを用いて、検索ボリュームや競合性を分析し、ターゲット顧客が使用する言葉でコンテンツを作成します。また、現地の信頼できるサイトからの被リンク獲得など、外部対策も視野に入れた長期的な戦略が求められます。

5.技術基盤・インフラ選定の誤り – 見えない土台がすべてを揺るがす

ウェブサイトの表示速度や安定性は、ユーザー体験とSEO評価に直結する極めて重要な要素です。特に、物理的な距離が離れている海外からのアクセスにおいては、サーバーの選定が死活問題となります。

- 見落としがちな視点

日本国内のサーバーを利用した結果、ターゲット国からのアクセス時に表示が著しく遅延し、ユーザーが離脱してしまう。また、将来的な機能拡張や多言語展開の追加を想定していないCMSを選んでしまい、後から大規模な改修が必要になるケースも少なくありません。 - 対策例

主要なターゲット国に近い場所にサーバーを設置するか、CDN(コンテンツ・デリバリー・ネットワーク)を活用して物理的な距離の不利を解消しましょう。CMS選定においては、多言語対応機能の有無、プラグインの豊富さ、セキュリティの堅牢性、運用担当者のITリテラシーなどを総合的に勘案し、将来の拡張性を見据えた判断が重要です。

6.現地の法規制・商習慣への理解不足 – 知らなかったでは済まされない

ビジネスのグローバル化に伴い、各国のデータ保護やプライバシーに関する法規制は年々厳格化しています。これらへの対応を怠ることは、企業の信頼を失墜させるだけでなく、多額の制裁金という経営リスクに直結します。

- 見落としがちな視点

欧州のGDPR(一般データ保護規則)やカリフォルニア州のCCPA(消費者プライバシー法)などを筆頭に、各種対応ができていない。問い合わせフォームの仕様やCookieポリシーの表示が、現地の法律に準拠していない状態です。 - 対策例

法務部門や専門家と連携し、ターゲット国の関連法規を必ず確認しましょう。プライバシーポリシーやCookie利用同意の仕組みを適切に実装することは、もはやオプションではなく必須要件です。法規制は企業の信頼性の証であり、遵守する姿勢を明確に示すことが、かえって顧客からの信頼獲得に繋がります。

7.「作って終わり」の運用体制 – 成長しないサイトは存在しないも同然

ウェブサイトは公開がゴールではなく、スタートです。しかし、公開後の更新や効果測定、改善活動に関する体制や予算が一切計画されておらず、放置されてしまうサイトが実に多いのが現実です。

- 見落としがちな視点

「誰が、どのくらいの頻度でコンテンツを更新するのか?」「海外からの問い合わせに、誰が、何語で、どのくらいの時間内に対応するのか?」といった運用フローが全く定義されていない。その結果、情報は古くなり、問い合わせ対応は後手後手に回り、顧客の信頼を失っていきます。 - 対策例

ウェブサイト制作の企画段階で、必ず公開後の運用体制と予算を確保しましょう。アクセス解析ツールを導入し、定期的にKPIの進捗を確認し、データに基づいてコンテンツの改善や施策の追加を行うPDCAサイクルを回す仕組みを構築することが不可欠です。 生きた情報を発信し続け、顧客と対話し続ける姿勢こそが、ウェブサイトを真の資産へと成長させるのです。

事例紹介 – そぎ落とされた欧米、面倒くさい極まりない日系

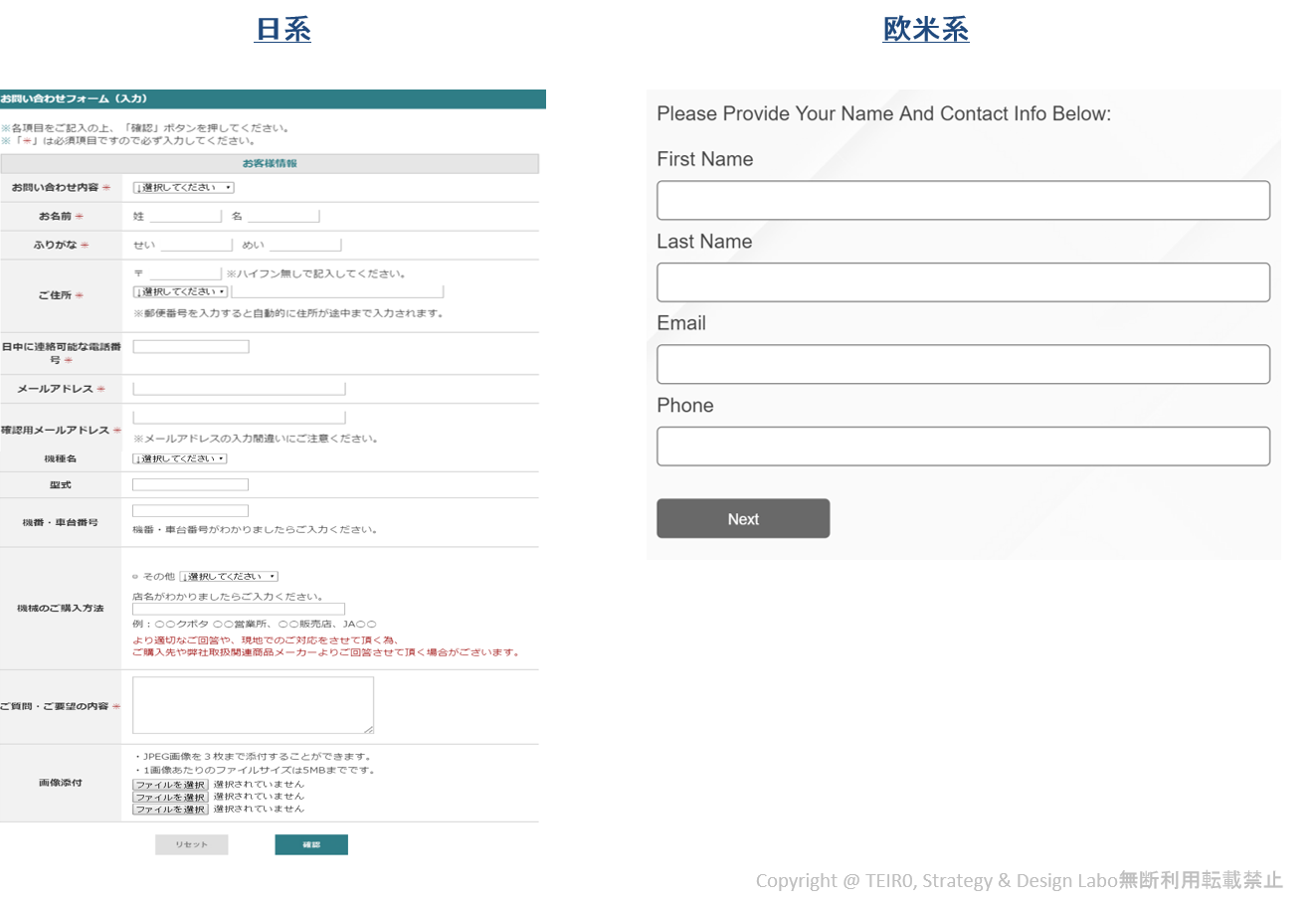

結論から申し上げると、海外市場で日本と競合しやすい欧米企業のコンタクトフォームは極めてシンプルです。名前、メールアドレス、+αで企業によっては電話番号がある程度、一方の日系の企業は国内サイトを海外向けでも踏襲しているケースが多いため、住所や海外では違和感のあるFAX番号まで入力を求めるケースも散見されます(以下ご参照)。

さて、より重要なことは、なぜそれが問題なのか、その背景に何があるのかを理解して、腹落ちしたうえで対策を適宜講じることが重要です。

顧客視点では日系は最初から要求が多い

何が問題かというと、海外市場では顧客が購買の比較検討をしている相手は日系企業以外も含まれているからです。特に高い技術力を持つ欧米企業は直接的に日系企業が競合しやすいため、安かろう悪かろうのモノ・サービスを除き、顧客は得てして欧米企業のサイトも閲覧します。

その時に、サイト上の情報量自体はあまり変わらず、ちょっと話を聞いてみたい程度の潜在顧客に対して、欧米の競合のサイトは問い合わせの記入項目が少ししかない、一方で日系企業は事細かく情報開示を求める構成になっていたらどちらを優先的にアプローチするでしょうか。多くは前者ではないでしょうか。ここに機会損失のリスクがあり、極めてもったいないのです。

最初の顧客接点から一網打尽を狙わない欧米企業

ではなぜ欧米は問い合わせを簡素化するのか、それは商慣習面も含めて個人情報に対する感度の違いも影響していますが、集客に対するアプローチが日系よりも計画的かつ高度であるといえます。彼らはマーケティング、ウェブマーケティングともに、特に米国は日本よりも年単位で先を行っているといわれています。実際にタイムラグがあるのは業界にいてよく理解できます。そのため、ウェブ上での欧米では集客も鎬を削る戦いを繰り広げているため、様々な仕掛けで有り工夫がなされています。コンタクトフォームがシンプルであることもその一環です。

ポイントは、マーケティングに優れる欧米企業は一度の顧客接点で商談機会を作ろうとせずに、顧客を育てるという発想を持っていることにあります。コンタクトフォームで考えると明快です。日系企業のコンタクトフォームは、意図的あるいは無意識に関係なく形として一度に大量の情報を取得しようとしていることはその項目の多さから明らかです。そのため、まだ検討初期段階で少しだけ知りたい程度なんだけどなという潜在顧客に関しては、多くの企業・個人情報を開示することに躊躇いがあります。

ステップバイステップで着実に集客率を上げる欧米

一方の欧米企業のコンタクトフォームは、最低限の情報量のため、入力する潜在顧客にとって精神的なハードルが極めて低いのです。そうすると問い合わせ数の観点からみたらどちらの方が多くのリードを獲得できると思いますか?自明ですね。その後の欧米企業のアプローチは、サイト上やメールでの有益なコンテンツの提供をしながら、潜在顧客の購入検討段階が本格派するのを待ちます。そこで相手がこれまでいきなり商談もしてこないし、有益な情報を提供し続けてくれたことから自然と具体的なサービスの話を聞きたい、となりそこで詳細な情報を入手するのです。

いかがでしょうか。コンタクトフォームひとつにおいても、どちらが顧客の視点に立ったアプローチをされていると思いますでしょうか。海外ウェブマーケティングは一つの事象をとっても奥が深いです。自社に合った海外向けウェブサイトの構築や越境ECを構築し、しかるべきウェブマーケティングをしていきましょう。

終わりに:成功の鍵は「信頼できるパートナー」との協業にあり

ここまで、海外向けウェブサイト制作に潜む7つの罠とコンタクトフォームを例にとった事例について解説してきました。いかがでしたでしょうか。これらの罠を回避し、プロジェクトを成功に導くためには、目先のデザインや機能といった枝葉末節に囚われるのではなく、事業戦略という幹からブレずに思考することが何よりも重要です。

しかし、これらすべての領域において、深い専門知識と豊富な経験を自社内だけで賄うことは、極めて困難であるのもまた事実です。だからこそ、海外事業の成功という同じ目的を共有し、戦略立案から制作、そして公開後の運用改善までを並走してくれる「信頼できるパートナー」の存在が、成功の絶対条件となると我々は考えます。

パートナーを選ぶ際には、単に制作実績の多さや価格の安さで判断するのではなく、貴社のビジネスをどれだけ深く理解し、戦略的な提案ができるか、という視点を忘れないようにしてください。その選択が、海外事業の未来を大きく左右することになるでしょう。

ティアの多言語サイト制作サービス

私たちティアは、本記事で解説したような戦略的視点に基づいた海外向けウェブサイト制作を得意としています。単に美しいデザインのサイトを制作するだけではありません。貴社の海外事業戦略を深く理解し、ターゲット市場の徹底的なリサーチから、グローバルSEO、法規制対応、そして公開後のグロース支援まで、ワンストップでサポートいたします。

もし、貴社が「成果の出る」海外向けウェブサイト制作を本気でお考えなら、ぜひ一度、私たちにご相談ください。貴社の海外展開における、最強のパートナーとなることをお約束します。